Une Jeunesse amoureuse

C’est un poème, divagation douce de la mémoire. Une romance du bien-aimer. (Le Figaro)

Vertigineux voyage dans le temps et l’amour. (L’Humanité)

Un beau film élégiaque. Une autobiographie poétique où vibre l’universalité des sentiments. (Télérama)

C’est malin, profond et embarrassant. (Le Canard Enchaîné)

Synopsis

Le narrateur raconte sa jeunesse amoureuse dans le Paris des années 1970 : un récit d’éducation sentimentale, à cœur et corps perdus ; une histoire intime, autant que l’aventure d’une génération; un film sur la difficulté d’aimer.

En mêlant à différents quartiers de Paris des photos de jeunes femmes, des fragments de lettres et des musiques de l’époque, le film construit une géographie amoureuse de la ville : celle du réalisateur, qui vécut là pendant quinze ans les découvertes et les excès de sa jeunesse.

En contrepoint, quelques films super-8 tournés par l’auteur (en Californie, au Chili) témoignent de ce que fut cette décennie.

bande-annonce et extrait

Fiche technique

Titre original : « UNE JEUNESSE AMOUREUSE, récit »

105 minutes, couleur, stéréo et 5.1, France, 2012

Langues disponibles : français, anglais, espagnol

Scénario et réalisation : François Caillat

Musiques : diverses (DR)

Image et son : François Caillat

Montage : Martine Bouquin

Intervention montage : Emmanuel Manzano

Montage-son : Nathalie Jacquemin et Myriam René

Enregistrement de la voix : Daniel Deshays

Mixage : Myriam René

Etalonnage : Rémi Berge

Format de tournage :

DV et super 8

16/9

Co-production :

Tempo Films, Ina, Atopic, Image Plus, Ere Productions, Magnolias Films

Avec la participation de : Région Lorraine, Institut Français, CNC

ISAN : 0000-0003-701C-0000-7-0000-0000-G

Visa d’exploitation cinématographique : 118.796

Première sortie en salle : 2012

Questions-réponses

Questions-réponses sur le film

Qu’est-ce qui a motivé ce projet ?

J’ai toujours gardé le souvenir d’une période très intense de ma vie. C’était à Paris, durant la décennie 70, quand j’avais entre vingt et trente ans. J’expérimentais alors le monde avec enthousiasme, avec passion, dans un sentiment de grande liberté, on peut même dire avec exaltation. Plus tard, j’ai senti qu’un changement inexorable s’était produit. Ce qui s’était passé n’était tout simplement plus possible. Soit j’avais moi-même changé en vieillissant, soit l’époque avait changé et ne permettait plus tant de liberté. En tout cas, une sorte de parenthèse s’était refermée. J’ai eu envie de raconter cette période très particulière dans ma vie

C’est donc une autobiographie sur vos vingt ans ? Mais qu’ont-ils de si spécial ?

Ma vie n’est pas le véritable objet de ce film. Ou plutôt, elle n’est racontée ici que parce qu’elle peut en évoquer d’autres. Je suppose que le sentiment amoureux est partagé équitablement par tous, de manière chaque fois singulière et individualisée. J’ai voulu construire un récit qui laisse à chaque spectateur la liberté de se projeter, de se remémorer son passé, de réfléchir à sa propre vie. C’est pourquoi, si on parle d’autobiographie, je préférerais qu’on évoque une autobiographie collective. C’est une incitation à se souvenir : revivre ses vingt ans, se rappeler sa vie sentimentale, réfléchir à la construction progressive et souvent chaotique de l’amour. C’est ce projet que se donnait autrefois le roman de formation, dans la littérature : raconter comment un jeune homme grandit à travers ses expériences affectives. Il y a là quelque chose qui touche à l’amour en général.

C’est donc un projet un peu psychologique ?

Non, parce que mon récit, même s’il est assez généraliste sur le sentiment amoureux, ne prétend pas parler pour toutes les époques et tous les lieux ! Je veux dire que le contexte est important, ma jeunesse amoureuse s’est déroulée à une date déterminée, dans un endroit précis. Le lieu, c’était Paris, et ma jeunesse aurait suivi un cours différent si elle s’était passée par exemple en Lorraine, où je suis né. Le film aurait peut-être évoqué des états amoureux tout aussi forts, mais il n’aurait pas été le même. Quant à l’époque, c’est cette décennie des années 70, qui était vraiment très particulière…

Vous pensez que ces années 70 étaient plus propices qu’aujourd’hui à l’amour ?

D’une certaine manière, oui, si l’on se souvient qu’elles ont été marquées par beaucoup de transformations dans les comportements, dans les mœurs, dans tout ce qui réglait les relations entre les hommes et les femmes. Aujourd’hui, on se souvient surtout des premières manifestations de libération féministes (par exemple le mouvement MLF) ou des changements institutionnels (mise en vente de la pilule, libéralisation de l’avortement) – tout ce qui concernait les femmes, dont chacune pouvait prendre davantage sa vie en main. Mais les changements s’étendaient aussi aux homosexuels, aux couples communautaires, aux amoureux de tous poils. L’ambiance était favorable à des comportements nouveaux, tout était marqué par une liberté inédite. Je garde le souvenir d’une époque d’apprentissage, d’expérimentation, chacun explorait les différentes possibilités touchant aux manières d’être, aux sentiments amoureux, aux expériences sexuelles… Il faut dire aussi que ces années 70 se situent exactement entre le nouvel usage de la pilule et l’arrivée du sida. Et durant une petite quinzaine d’années, tout a semblé possible, facile à vivre. Évidemment tout n’a pas été si facile, en fin de compte ! Mais c’est sûr qu’il y a eu beaucoup d’enthousiasme, d’énergie dépensée, d’ardeur à essayer. J’en ai moi-même fait l’expérience, comme le film le raconte.

Mais est-ce que cette facilité, ce sentiment de liberté, se résumaient à des expériences sexuelles et amoureuses ?

Non, bien sûr, il faut se souvenir du contexte général de ces années-là. Il y avait l’engagement politique, c’est-à-dire pour moi le militantisme comme lycéen puis étudiant, souvent sur fond de violences. Il y avait aussi l’expérience de la drogue, très attractive. Il y avait toutes sortes de nouvelles pratiques, de nouveaux usages, très euphorisants à tous les sens du terme. L’exaltation que j’ai pu ressentir à cette époque n’était pas seulement un état intérieur. C’était aussi le reflet du monde incroyablement excitant dans lequel je vivais. Et le domaine amoureux faisait partie de cette excitation sans cesse renouvelée.

Est-ce que cette expérience est partageable par les spectateurs d’aujourd’hui ?

Les gens de ma génération peuvent se retrouver sans difficulté dans ce que je raconte. Pour beaucoup, je sais que c’est aussi leur vie. C’est d’ailleurs ce qui explique que j’ai eu l’audace – certains diront l’orgueil – de parler de moi à la première personne et devenir le sujet visible d’un film. Si je l’ai fait, c’est parce que je me crois assez représentatif de ma génération. Je me sens légitime pour en parler au nom des autres. Ma vie amoureuse a été intense, mouvementée, chargée… mais je sais que ce fut le cas pour beaucoup. L’époque rendait assez courante cette affirmation excessive du sentiment et du sexe.

Et les autres spectateurs, ceux qui ne sont pas de votre génération ?

Je pense que l’expérience est tout à fait partageable par eux. L’amour n’appartient pas à ceux qui ont eu vingt ans en 1970. Chaque génération le reproduit, à la fois différemment et pareillement. Les formes changent, mais certains traits essentiels perdurent. Et chacun, quel que soit son âge, devrait s’y retrouver facilement. D’ailleurs, on peut noter que les termes du face-à-face amoureux évoluent peu avec le temps : coup de foudre, passion, rupture, jalousie… On n’en est pas sorti.

Vous voulez dire qu’il y a des modèles constants ?

Peut-être pas des modèles, mais des figures communes, ressemblantes. Dans mon film, je parle de plusieurs femmes, et chacune, d’une certaine manière, pourrait résumer à elle seule l’une des figures connues de l’amour : il y a le premier amour, le compagnonnage intellectuel, l’amour fusionnel, la liaison romanesque… Je caricature, mais c’est pour dire que j’ai raconté des manières d’aimer assez générales, sinon universelles. Ma vie n’est intéressante à raconter que si elle sert à susciter ce récit bien plus large : le discours amoureux, dans ses déclinaisons, dans ses difficultés, parfois dans ses errances… mais aussi dans ses réussites triomphales, même provisoires…

Pourquoi avoir entrepris ce film si tardivement, plusieurs décennies après ?

Pendant longtemps, je n’ai pas osé repenser à cette époque, ou en tout cas pas en parler. Mes souvenirs me faisaient mal, ils me brûlaient. J’avais l’impression qu’un tel débordement d’énergie ne pouvait plus se produire. J’imaginais qu’il était plus prudent pour moi de ne pas me remémorer une telle période de ma vie. Sinon, je risquais de ne pas m’en remettre !

C’est ce qui s’est passé quand vous avez fait le film ?

Oui, d’une certaine manière, j’ai replongé ! Je me suis remis à vivre – à travers la fabrication du film, et donc très fortement dans ma tête – une période intense, avec des états émotionnels très vifs, des moments d’exaltation… Soudain j’ai recommencé à écouter de la pop et du rock à plein volume, j’ai cherché des occasions de vivre à toute allure… Oui, j’ai un peu fait l’ado !

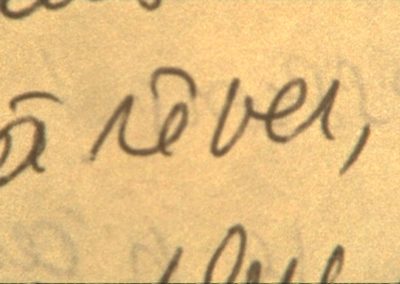

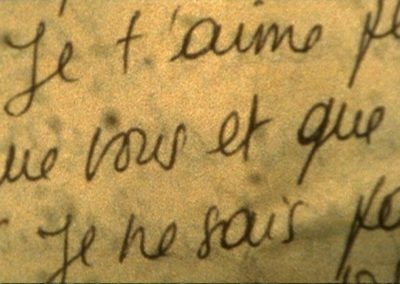

Dans votre film, pourtant, vous gardez une certaine distance. Vous ne rentrez pas dans les détails : vous montrez quelques mots isolés des lettres que vous filmez ; vous présentez les photographies des femmes un peu floues ; vous n’êtes jamais bavard sur ces amoureuses, leurs occupations, leur mode de vie… Finalement, elle reste assez indécise, cette jeunesse amoureuse…

J’ai voulu fabriquer un espace dans lequel le spectateur puisse se glisser. Je crois que si j’avais trop exprimé ma biographie, cette place n’aurait pas existé. Le film raconte ma vie sans aucune retenue, je parle de mon intimité, je révèle des moments très secrets de ma relation avec des jeunes femmes, je ne crois donc pas m’être caché. Mais cela ne suffit pas, je n’ai pas eu le projet de faire une confession ou un aveu. Je voulais que mon récit crée un appel d’air chez le spectateur : appel à convoquer ses propres amours, revisiter ses fantômes, réfléchir à sa vie passée. Le film est une mise à disposition du sentiment amoureux à l’usage de qui le souhaite. Je raconte une histoire, qui est incontestablement la mienne, et je dis aux spectateurs : emparez-vous de ces bribes de récit pour rêver à votre propre jeunesse amoureuse. Ne vous revoyez-vous pas, dans ces élans maladroits du premier amour ? N’avez-vous pas connu la frénésie sexuelle d’une passion ? N’avez-vous pas rêvé de vivre avec une femme (ou un homme) qui serait votre double intellectuel ? N’avez-vous jamais pris de risque qui vous aurait mené à la catastrophe ? En somme, j’essaie de fabriquer une sorte de machine à souvenir : que chacun se souvienne ! Que chacun, durant deux heures de film, retrouve sa vie amoureuse !

Vous dites que cette histoire est « incontestablement la mienne ». Vous avez donc dit toute la vérité ?

Ce qui est dit dans le film est entièrement vrai, mais je considère que c’est une nécessité qui ne concerne que moi. C’est sûr que j’ai tenu, jusqu’au bout, à ne jamais inventer, embellir ni trafiquer mon récit. Je n’ai évidemment pas tout dit (le temps du film n’y suffisait pas), mais tout ce que j’ai dit est vrai. Pour autant, le spectateur n’est pas tenu de me croire. Ou plutôt, je pense que cette question de la vérité n’est pas son affaire. Il importe plutôt qu’il soit sensible à ce que je raconte, qu’il y trouve matière à rêver et s’interroger sur lui-même. Le film n’est pas le récit authentifié d’une vie particulière, avec ses preuves, ses documents. Ce n’est pas non plus un film documentaire sur la jeunesse française des années 70 – même si on la voit en filigrane dans le récit. Non, c’est d’abord une matière romanesque offerte au spectateur. Et qui dit romanesque dit susceptible de créer de l’imaginaire, du souvenir, de l’émotion. Voilà ce que je souhaite : que chaque spectateur se fasse son cinéma…

Est-ce qu’il y a un lien avec vos films précédents ? Vous aviez jusqu’alors tourné des documentaires, et maintenant vous parlez de “romanesque”…

Non, c’est pareil, j’en parlais déjà de cette manière auparavant. J’ai réalisé plusieurs long-métrages avec Arte, qui sont passés dans des cases télévisuelles intitulées “documentaires de création” (Grand Format) ou “essais” (La Lucarne). Ce n’était pas des fictions, non, mais ce n’était pas non plus des documentaires pur jus. C’était plutôt des récits, des tentatives d’introduire de l’imaginaire dans le réel, il y avait déjà une grosse part de romanesque. Dans mon film “L’Affaire Valérie”, par exemple, j’ai imaginé des vies possibles, des disparitions racontées par des proches. Sous couvert de mener une enquête, je voulais provoquer le souvenir, “la madeleine” de chacun, l’évocation du passé enfoui au plus profond de nos mémoires.

La mémoire, le passé, c’est ce qui vous attire ? Dans “Bienvenue à Bataville” (votre précédent film sorti en salles), vous racontiez déjà une histoire passée…

Oui, mais le passé ne m’intéresse pas en tant que tel. Je suis d’abord sensible à sa remontée dans nos pensées, dans nos émotions. En fait, je m’intéresse moins au passé qu’à ceux qui s’en souviennent. Pas de manière savante, comme le ferait un spécialiste ou un historien, mais avec des affects, du trouble. Dans “Bienvenue à Bataville”, j’ai raconté une histoire qui s’est vraiment passée, mais je l’ai fait sur un mode un peu irréel, comme dans un rêve éveillé. Un rêve effrayant, plein de fausses promesses et d’aliénation, mais un rêve où le spectateur d’aujourd’hui peut plonger et se faire son idée. De manière générale, j’aime beaucoup travailler sur les lieux du passé, à condition de pouvoir les réinventer. C’est ce que j’appelle un parcours de cinéma. Il s’appuie sur la réalité, mais n’a de sens que dans l’imagination, dans une certaine rêverie.

Dans “Une Jeunesse amoureuse”, ce parcours se déroule à travers Paris. Et finalement, la ville est très présente dans le film. Autant que vos amours….

Oui, ma jeunesse s’est déroulée à Paris et j’ai donc raconté Paris. Ayant très souvent déménagé durant cette période, j’ai pu raconter une histoire qui se déployait dans presque tous les quartiers de la capitale. Du coup, le film est aussi un parcours sentimental, au sens propre : en allant d’un lieu à un autre, on va d’un amour à un autre. La ville donne prétexte à une géographie amoureuse. J’évoque d’ailleurs l’idée d’une Carte du Tendre, formée par les arrondissements de Paris. On se déplace en prenant pour guide le sentiment amoureux, c’est lui qui nous entraîne, c’est lui qui renouvelle le décor. Le quartier de Passy de la première femme n’est pas celui du Marais ou de la rue des Rosiers des dernières histoires. Il y a du transport, mais c’est un transport amoureux…

Vous montrez peu de choses des appartements où vous avez vécu. Le plus souvent, vous filmez la rue, l’immeuble, les fenêtres derrière lesquelles vous viviez… Mais on n’entre pas à l’intérieur.

Oui, j’ai voulu conserver cette distance pour que subsiste de l’incertitude, de l’indétermination. Je ne fais pas une enquête policière sur mes vingt ans, je ne cherche pas des traces concrètes, des preuves. Je raconte une histoire, c’est le roman de ma vie passée, c’est une vie possible. Et je veux laisser le spectateur disponible à ses propres souvenirs, qu’il ne se sente trop encombré par les miens. En filmant une rue, ou une façade d’immeuble, je fais un signe : « Voyez là-bas, la fenêtre avec les stores marron, c’est là où j’habitais à vingt ans… et vous, comment c’était, à cet âge-là ? » Même celui qui ne connaît pas cet immeuble, ni cette rue, ni rien de Paris, même celui-là peut ranimer ses souvenirs et revivre une jeunesse amoureuse : la sienne.

Interview filmée

Rencontre avec François Caillat

A l’occasion de la sortie de « Une jeunesse amoureuse » au cinéma Caméo Ariel de Metz, le 11/4/2013.

(Reportage : Alicia Hiblot)

L’histoire du projet

« Le possible du monde »

Paris lieu-dit.

Au départ, il y a toujours un désir, une intuition, une idée plus ou moins formulée. Il faut ensuite un long délai, quelques mois, voire des années, pour parvenir à la naissance du récit. Mon film “Une Jeunesse amoureuse” [1] n’a pas échappé à ce processus.

Je voulais faire une ode à la ville. Je circulais à moto dans Paris et j’imaginais que je racontais à mon passager cette ville que nous traversions. Tandis que nous roulions, je lui faisais un commentaire des rues parcourues et des façades longées. À chacune, je rapportais une expérience particulière que j’avais vécue : amicale, amoureuse, familiale, professionnelle, politique… Nous avancions à bonne allure et il n’y avait jamais place pour le silence. La ville, filant à nos côtés, devenait une suite de souvenirs, un défilé de la mémoire. Cette mémoire était emmêlée, elle rapprochait des faits hétéroclites, se jouait des décennies. Elle acceptait les anecdotes autant que les grands moments, elle passait sans cohérence d’une époque à une autre. C’était une sorte de mémoire-machine, une mise en mots qui refusait de hiérarchiser les contenus. Tout qui avait été vécu valait la peine d’être raconté.

Dans ce projet initial, j’avais ainsi imaginé filmer Paris comme un texte. La ville naissait de son commentaire. Elle n’existait pas autrement que dans le discours, elle s’y résumait entièrement. J’avais d’ailleurs donné un titre à ce projet : “Paris lieu-dit”. Paris était le point focal d’un récit, une performance de mots.

L’intérêt de ce dispositif tenait à son côté aléatoire. Le trajet en moto décidait de la continuité des souvenirs. Leur succession était imprévisible. Descendre la rue de la Roquette, puis tourner soudain à droite vers la Place de la République, suscitait un récit improbable quelques instants plus tôt : je n’aurais jamais pu assembler mes souvenirs dans cet ordre si je n’y avais pas été porté par le parcours de la moto. La mémoire était suscitée par l’enchaînement des lieux. Les souvenirs s’associaient de manière inédite, la ville provoquait arbitrairement leur naissance et leur formulation. Le dispositif était donc réversible : un récit créé par des lieux, des lieux découverts à travers un récit.

Des paysages hantés.

Avant de tourner “Une Jeunesse amoureuse”, j’ai travaillé plusieurs fois sur une mise en récit de lieux. Sans le savoir, sans le formuler comme je peux le faire aujourd’hui. Ce sont les commentaires sur mon travail qui m’ont fait prendre conscience de cette direction. Je savais que j’aimais beaucoup filmer les lieux, donc je m’y employais. Je filmais la ville et la campagne, le plus souvent possible, avec l’idée de formuler sur ces décors des récits passés. De faire renaître sur ces lieux des faits, des événements, des histoires qui s’y étaient déroulées. J’avais envie de redonner à ces lieux une mémoire.

Je dois évoquer ici un long-métrage que j’ai tourné dans le paysage de Lorraine, “Trois Soldats allemands” [2]. Ce film parle de l’interminable conflit entre la France et l’Allemagne, dans une région disputée par les deux pays. Entre 1870 et 1945, durant trois guerres, les habitants ont changé cinq fois de nationalité, de langue, d’uniforme. Le film raconte cette histoire chaotique, mais sans jamais la montrer directement – ni par des archives de guerre, ni par des explications d’historiens ou des paroles de témoins. Seul est filmé le paysage d’aujourd’hui : les forêts de Moselle, les sapins noirs, les bouleaux argentés, les clairières dans le contrejour de l’été, les étangs sous la lumière froide de l’hiver. À regarder de telles images, on pourrait croire à un film de paysage, un document sur la beauté trouble de la Moselle, un exercice inspiré par la peinture symboliste ou le pictorialisme photographique. C’est vrai, mais dans la mesure où le décor, filmé de cette manière, répond à une histoire ambiguë. Les images ressemblent aux mots. Le paysage se rend disponible au récit.

Dans ce film, une voix off raconte en détail ce que ces lieux ont vu durant trois générations : les changements d’identité, les familles écartelées entre les deux nations, les patriotes et les Malgré-nous… Et cette histoire confuse, imbriquée, parfois très équivoque, imprègne le paysage. Elle s’inscrit dans les forêts sombres, les étangs glacés, les chemins brumeux. Toute la nature semble destinée à raconter ce qu’elle a vécu.

Ici, comme dans “Paris lieu-dit”, les paroles et les lieux s’interpellent. On pourrait parler de paysages hantés. Et les revenants sont les souvenirs qui donnent sens au décor. Ils disent que le réel, ce monde que nous regardons, porte en lui une épaisseur invisible. Ces chemins et ces bois conduisent jusqu’à nous une histoire séculaire.

À mes amis.

Après avoir tourné en Lorraine ce long-métrage, et d’autres où je filmais la nature à satiété, j’étais content de revenir à Paris. De filmer un paysage urbain. De tenter avec la ville ce que j’avais essayé en pleine campagne : donner aux lieux la mémoire d’un possible passé.

Filmer Paris n’est pas aisé. On se trouve vite confronté à une surcharge d’images existantes, de clichés plus ou moins inventifs. La ville a été souvent montrée par de grands réalisateurs, cela fait presque peur de s’y aventurer. Sans compter que le public parisien, à force de fréquenter ses rues et ses immeubles, porte un regard désinvesti sur le décor. Comment montrer une ville comme si elle était inédite ?

J’avais fait une tentative autrefois, avec un court-métrage, “L’état des lieux”. Je racontais une histoire (dite par deux comédiens en off) sur les immeubles en brique rouge des Boulevards des Maréchaux. C’était une histoire possible, l’histoire d’un couple qui avait peut-être vécu dans l’un de ces immeubles. Je l’avais inventée. C’était une fiction.

Avec “Une Jeunesse amoureuse”, je me suis retrouvé dans cette même perspective. Je désirais filmer une ville pour raconter une histoire. Mais cette fois-ci, je délaissais la fiction. Je voulais que l’histoire soit possible, mais réelle. Qu’elle soit une option parmi toutes les histoires vraies que la ville peut nous offrir. Qu’elle surgisse comme un morceau de son passé, une couche parmi d’autres, une mémoire particulière.

Mais quelle histoire allais-je raconter ? Puisque je n’utilisais pas la fiction, je devais puiser dans un fonds existant. Plutôt que questionner d’autres Parisiens sur leur passé, j’irais chercher dans ma propre histoire, dans mon rapport personnel à la ville. L’idée d’un “Paris lieu-dit” me poursuivait, mais cette idée me semblait désormais trop vaste et théorique. Je voulais resserrer son matériau, éviter le fourre-tout des souvenirs et le désordre de la mémoire. J’ai donc renoncé au dispositif motocycliste de la mémoire-machine. J’ai décidé de faire un film “A mes amis”.

Dans mon esprit, ce film était destiné à mes amis parce qu’il se consacrait à eux. Parmi les souvenirs disponibles, je me restreignais à ceux qui les concernaient : lorsque j’avais partagé tel moment dans cet immeuble, lorsque j’avais vécu telle aventure dans cette rue. J’écartais mes autres souvenirs qui ne les impliquaient pas. Le projet consistait à visiter Paris sous ce seul biais. C’était la ville de mes amis épars, soudain rassemblés dans un film. Ensemble, nous faisions surgir une nouvelle communauté, affective et urbaine. Et le récit était celui de sa découverte. Comme il existait un “Paris des touristes”, ou un “Paris des amoureux” – définis par ceux qui le pratiquent, il y aurait un Paris “A mes amis”. Et ce Paris serait aussi le mien.

L’autobiographie.

J’ai eu l’occasion de filmer mes proches dans “La Quatrième génération” [3]. Avec ce long-métrage, j’explorais l’histoire de ma famille en Lorraine à travers plusieurs générations, des années 1850 aux années 1970. J’étais l’observateur, situé à la quatrième génération. Je me considérais comme une sorte de récitant impartial et critique.

Pourtant, j’avais oublié le principe selon lequel les positions de l’observateur et de l’observé jouent un pas-de-deux compliqué. Surtout lorsque l’un et l’autre sont du même bord. J’espérais montrer ma famille de l’extérieur, installé dans un recul adéquat, mais je continuais à faire partie de cette famille filmée. En explorant son histoire, je parcourais la mienne à mon insu. Le biographe faisait son autobiographie.

J’ai découvert, avec ce film familial, la fragilité du point de vue. Celui qui filme ses proches s’engage sur un terrain mouvant. À mesure qu’il se croit assuré, il rend ses pas plus incertains. Parler de ses parents, par exemple, entraîne dans une spirale affective où chaque mot prononcé semble exiger d’être aussitôt complété, rectifié par un autre. La tâche est vouée à l’échec : il faudrait dire clairement ce qui ne peut pas l’être, rapporter un vécu dont nul ne saurait faire un compte-rendu serein. Aussi le récit oscille-t-il vite entre l’affirmation et le démenti, la forfanterie de dire et le repentir de l’avoir dit. Et finalement, la seule attitude possible consiste à s’abandonner. À refuser les certitudes péremptoires et le désir de maîtrise. À éviter les propos définitifs au profit de paroles flottantes. La solution, c’est de se laisser aller au film avec modestie, dans l’émotion et la fragilité, comme on s’abandonne au sentiment qui submerge. Tourner un film sur ses proches revient à faire un film sur soi. Et l’on ne peut pas parler de soi si on ne laisse pas transparaître son humanité.

J’allais retrouver cette difficulté avec “Une Jeunesse amoureuse”. Le récit à la première personne exige un abandon. Presque un dépouillement de soi. C’est probablement ce qui gêne certains spectateurs rétifs à toute mise à nu. Chez ceux-là, les films à caractère intime ou autobiographique provoquent parfois un rejet radical, au motif que le cinéaste se complait dans un exhibitionnisme narcissique et malsain. À le formuler autrement, on doit plutôt dire que l’auteur accepte de ne plus contrôler son image. Il renonce au confort que donne la distance avec un sujet extérieur. Le genre autobiographique oblige à s’exposer sans retenue, mais son indécence est une marque de sincérité.

Tous les “Je” du monde.

La sincérité, toutefois, ne doit pas s’entendre de manière psychologique. Un récit autobiographique n’est pas réductible à une confession, celle qui naît devant un confident ou un auditeur bienveillant. Le dispositif filmique transforme le “Je” du cinéaste en “Je” du film – exactement comme un documentaire transforme une personne vivante en personnage de film. L’utilisation d’un “Je” relève de l’invention artistique, de la création, de l’artefact. Et cet artefact peut être utilisé de manière très variable, même en dehors de l’autobiographie.

Avant de tourner Une jeunesse amoureuse, j’avais déjà fabriqué plusieurs récits à la première personne. Dans La quatrième génération, et aussi dans L’Homme qui écoute [4], un long-métrage sous forme d’essai qui s’interroge sur le monde sonore et notre manière de le comprendre. Le film commençait ainsi : « Je suis l’homme qui écoute… ». Le “Je” s’exprimait au nom de tous les hommes qui écoutent. Le récit était une sorte de parole collective, dont le narrateur était le coryphée. Il voyageait sur plusieurs continents, tendait partout l’oreille, réfléchissait, captait de la musique et des bruits, découvrait des langues inconnues… Et chaque fois, il représentait l’espèce humaine engagée dans une épreuve sonore. Ce “Je” était missionné pour faire l’expérience du monde, il avait été inventé dans ce but.

Le ”Je” autobiographique dans Une jeunesse amoureuse semble se situer à l’opposé. La voix porte la signature de l’auteur. Le récit est subjectif, personnel. Celui qui s’exprime est identifiable, on ne doute pas de son existence. Nous sommes loin du discours de L’Homme qui écoute, tenu par un sujet collectif, abstrait, conçu comme dispositif de film. Pourtant, si les manières sont différentes, elles visent un même objectif : la formulation d’un récit énoncé à la première personne.

J’avais encore tenté une autre manière de “Je” dans “Bienvenue à Bataville” [5]. Ce long-métrage raconte la vie dans une bourgade de Lorraine, où le chausseur Bata avait instauré une utopie patronale, paternaliste et autoritaire. Le système, qui dura cinquante ans, paraissait idéal : usine radieuse, cité modèle, maisons coquettes, divertissements et sports. Mais ce bonheur avait un prix, Bataville était une prison dorée.

Le film débute par ces mots : « Je suis Dieu… » C’est la voix off de Jan Bata, fondateur et ancien maître des lieux, qui revient sur place pour vanter, tel un bonimenteur de foire, sa merveille passée. Tout le film est ensuite entraîné par son récit orgueilleux. Bata rappelle comment il a créé Bataville, justifie ses préceptes tyranniques, intervient à tout propos dans la visite du site et la rencontre de ses habitants.

Bataville existe encore et les habitants filmés sont les vrais. Mais le récit de Bata est inventé, et la voix est celle d’un comédien. Tout est cependant conforme. Les idées exprimées sont celles de Bata, de semblables paroles ont été prononcées. Même si le propos est parfois ironique et le trait un peu forcé, le comédien porte une parole possible. Le “Je” scénarisé reflète fidèlement les idées d’un personnage réel.

Avec ce film, j’ai appris comment inventer un récit autobiographique. Mais, bien sûr, je me suis approché de la fiction.

Le documentaire romanesque.

La proximité de la fiction, dans un film dit “documentaire”, ne m’a jamais trop inquiété. Peut-être parce que la différence entre les deux genres n’existe qu’à la mesure de ce qu’on veut bien y mettre. Personnellement, j’ai tenté depuis une quinzaine d’années d’introduire dans mes films documentaires des paramètres qui relèvent plutôt de la fiction. Il ne s’agit pas tant de scénariser des textes, ou d’employer des comédiens, que de poser l’imaginaire comme vertu cardinale. L’imaginaire, c’est-à-dire le rêve, le possible, l’incertain – autant de termes qui peuvent sembler inappropriés lorsqu’on parle de réel, de personnes existantes, de faits avérés et de paroles véritablement prononcées. Mais ce sont bien eux que je souhaite convier.

D’une certaine manière, j’essaie de conjuguer les contraires. Je m’intéresse au réel dans la mesure où j’y trouve autre chose. Une dimension cachée, un souvenir lointain, un récit sous-jacent, une dernière trace. Autrement dit, je souhaite me confronter au monde réel si je puis prospecter sa profondeur : ce qui existe au-dessous, derrière, autrefois. Le film devient alors l’outil de cette recherche : matériel de fouille, lunette d’observation, télescope et antenne – voire, s’il n’existe plus rien, boule de divination. Oui, si les faits sont insuffisants, si les événements sont incertains ou obscurs, je suis prêt à compléter le tableau. Lorsque le manque vient au réel, je me propose de le combler.

Cette démarche, je voudrais la qualifier de cinéma documentaire romanesque. L’expression ressemble à un oyxmore. Comment prétendre mêler le document et l’invention du romanesque ? Comment concilier le regard sur le monde et la mise en scène de ce qui n’est pas ? Certains craindront l’ambiguïté d’un tel programme. Ils s’inquiéteront que l’Histoire soit trafiquée, que les personnes filmées soient soumises à manipulation, que les événements fassent l’objet d’un complément d’information laissé au seul caprice du cinéaste.

Il ne s’agit pas de cela. Parce qu’il n’est pas question ici d’informations dont le film serait le porteur. Ni d’actualité dont le récit ferait le compte-rendu. Mes films ne relèvent pas du journalisme, ni de la communication ou de l’enseignement. L’éthique de ces métiers ne me concerne pas. Je m’intéresse au monde réel dans la seule mesure où ses incertitudes peuvent inciter à l’invention. Je ne fais pas d’investigation scientifique ni d’étude impartiale. Et même quand j’avance sur le mode d’une enquête, je me désintéresse de son aboutissement. Je préfère les énigmes insolubles, les histoires trop compliquées pour avoir une fin. Je m’applique au possible du monde. À ce lieu où l’imaginaire viendra nourrir le film.

Le vrai et le faux.

Lorsque j’ai tourné “Une Jeunesse amoureuse”, on m’a suggéré de compléter le récit de ma vie passée par des épisodes inventés. De donner à mes souvenirs un surcroît de vigueur lorsqu’ils paraissaient fades. Après tout, puisque j’avais échappé à un assassinat au Liban, habité avec des hippies californiens et traversé la moitié de l’Afrique à pied, je pouvais avoir connu mille autres événements qui mettraient le spectateur en émoi. On m’a conseillé d’améliorer mon profil pour les bienfaits du film.

J’ai écrit le récit off pendant le montage. Rien n’était rédigé auparavant. Le décor et le texte se sont assemblés dans un même mouvement : un lieu, une parole. Les rues et les mots se répondaient, le mélange se formait devant mes yeux. Je pouvais donc facilement le constituer autrement. Il suffisait de glisser dans mon récit quelques suppléments de fausse vie.

L’idée de modifier mon existence ne m’a pas convaincu. Je savais, intuitivement, que si je m’engageais dans cette voie, le projet s’écroulerait vite. Si je m’écartais de ma vie, même légèrement, je n’avais plus aucune raison de m’y tenir. Il valait mieux tout inventer, scénariser la vie d’un jeune homme des années 70 qui aurait vécu des choses plus passionnantes que moi, connu des amours magnifiques et mené une vie digne des plus grands récits. Je pouvais demander à un écrivain d’inventer cette vie exemplaire. Je m’y suis refusé. Il s’agissait de ma propre existence, dans un projet posé comme autobiographique. Je n’imaginais pas tronquer ma vie sans devenir un mythomane. Plus que le film, je me mettais moi-même en danger. Soit je devenais un autre, et je devais m’effacer complètement ; soit je restais moi-même, et ce que je racontais s’était effectivement passé.

J’ignore si l’authenticité de mes propos, dans ce film, influe ou non sur la perception des spectateurs. Le récit ne repose pas sur un parti-pris de vérité. J’aborde le sujet dans les débats publics, lorsque la question m’est posée, et je ne manque pas de dire que le récit est véridique. Mais je considère que cette affaire ne concerne que moi. Je ne serais pas gêné de mentir au public si je considérais que le mensonge était approprié au film. Ce n’est une affaire de morale, mais de dispositif : la position du récitant, la place du spectateur.

Avant “Une Jeunesse amoureuse”, j’avais expérimenté cette question de la vérité avec “L’Affaire Valérie” [6]. Dans ce long-métrage, je retournais dans des villages alpins où, vingt ans plus tôt, j’avais entendu parler d’une affaire mystérieuse : Valérie, jeune serveuse d’hôtel, avait disparu après avoir assassiné son amant. De ce lointain événement, je ne possédais pas de témoignage ni de trace. Et j’allais maintenant par monts et par vaux interroger ceux qui voulaient bien se souvenir de cette histoire. Mes informations sur Valérie étaient trop ténues, personne ne se souvenait. Mais chacun avait une autre histoire à raconter. Une histoire avec une autre Valérie qui avait disparu dans les environs. Chacun avait sa propre Affaire Valérie. Le film devenait une sorte de mémoire collective, partagée en différents récits. Et tous étaient formulés avec émotion par ceux que je filmais.

Cette Valérie, je l’avais inventée. La jeune fille n’avait jamais existé, elle était un miroir tendu à mes interlocuteurs. Pourtant, je n’ai pas le sentiment d’avoir fait un mensonge dont je devrais me repentir. J’ai pris prétexte d’une jeune fille dont je ne savais à peu près rien. Je connaissais seulement quelques bribes colportées par d’improbables rumeurs. Ce on-dit m’a suffi pour en faire un personnage possible. C’est sur cette possibilité qu’est née la réponse de mes interlocuteurs. Ils se sont installés dans le vide que je leur ménageais. Ils ont profité du manque pour élaborer leur récit. Pour extraire de leur mémoire une histoire authentique. Et de mon personnage faux a surgi la véracité de leurs dires. La fiction a rendu possible le documentaire.

Hymne à la mémoire.

Dans L’Affaire Valérie, la vérité des personnages naît d’une invention, comme elle naît de son contraire dans Une Jeunesse amoureuse. Mais l’enjeu ne se situe pas là. Il en va de même pour mes autres films. En fait, la question de la vérité ne m’a jamais intéressé. Elle repose sur des a priori qui contreviennent à mon rapport au temps. Elle est trop autoritaire. Ce que je ressens d’un monde conçu comme monde possible, c’est la multiplicité de ses abords. S’il y a vérité, elle est feuilletée, contradictoire, faite de croisements et de couches successives. La problématique du vrai et du faux est inadéquate à ces propriétés.

La seule affaire qui me concerne est celle de la mémoire. De ses proliférations, de sa complexité infinie, de ses trop-pleins, de ses excès. C’est-à-dire de sa capacité de narration. La mémoire recrée le monde dans son immense variété. Elle donne une matière aux millions de connexions du cerveau. Elle dit que le possible est un accompagnement du réel, son accroissement et sa richesse. Elle nous invente, emporte vers d’autres mondes. La mémoire a un pouvoir de légende.

“Une Jeunesse amoureuse” est une tentative de mémoire. Le film ne cherche pas à retrouver tel ou tel événement déjà connu, ni à faire le récit circonstancié d’une décennie exemplaire. L’autobiographie elle-même n’est pas décisive – si je me suis pris comme objet, c’est parce que cette existence était disponible. Il s’agit surtout de fabriquer une mémoire filmique. De mettre en scène une machine à souvenir : montrer des lieux, dérouler une histoire – dans un même mouvement. Le temps du récit se situe aujourd’hui. La voix s’exprime au présent, sur les images d’un Paris contemporain. Le temps du film, c’est celui qui se déroule dans l’énoncé des souvenirs. C’est le temps présent d’un film-souvenir.

On est loin des débats sur la vérité, sur le partage de genre entre documentaire et fiction, sur la morale au cinéma. De telles questions me semblent secondaires en regard de cet enjeu : comment filmer le réel dans tous ses états ? Comment, à la fois, exprimer ce qui est, ce qui a été, et ce qui pourrait être ?

Paris, capitale des amours.

J’en étais resté au projet dédié “A mes amis”. Et j’ai commencé à chercher comment tailler dans cette matière immense. Mes amis me semblaient aussi nombreux que les rues de Paris et je n’étais pas tiré d’affaire. Je me suis bientôt demandé où commençait et finissait l’amitié, si elle devait inclure certaines relations professionnelles, si les amis devenus ennemis devaient en faire partie, si une bonne amie pouvait figurer là avant qu’elle soit devenue une maîtresse – et dans ce cas-là, s’il faudrait alors l’exclure. Ainsi, la contraction de mon récit, sa réduction à l’amitié, posaient plus de soucis qu’elles n’en réglaient.

Et puis le temps a encore fait du chemin. Et je me suis aperçu que l’amour avait davantage compté dans ma vie que l’amitié, surtout dans ma jeunesse, et que je devais me porter vers cet horizon. Le choix d’en parler ne relevait pas d’un désir exhibitionniste, je redoutais de rendre publiques mes aventures passées. Mais l’amour venait comme un matériau romanesque bienvenu. Il correspondait à une décennie qui m’était chère : les années 70 incarnaient à la fois mes vingt ans et une époque qui, chacun le sait, avait innové dans la manière de vivre l’amour et la sexualité. Et il pouvait s’inscrire dans les nombreux appartements de Paris où j’avais vécu. Il y avait là une unité de temps et de lieu, c’est-à-dire une convergence d’histoires et de décors. Cela répondait bien à mon désir de fabriquer des récits sur des lieux.

Ayant précédemment raconté la guerre sur un paysage lorrain, l’idée de raconter l’amour sur un décor urbain semblait une variation opportune. Cela me confortait dans l’idée que mon travail mémoriel est avant tout un travail de cinéma, aussi artificiel que créatif. J’aurais pu procéder à l’inverse : raconter une histoire douce en Lorraine et un récit effrayant à Paris. Les lieux sont propices à toutes sortes de récits. Le film se charge de les associer fermement, comme si les uns étaient nécessairement destinés à être racontés par les autres. Le montage achevé donne l’idée que cette relation était nécessaire, inévitable – que la Lorraine est par nature un décor guerrier, tandis que Paris serait la capitale obligée des amours. Mais cette corrélation est bien sûr réversible. En sorte que le plaisir du cinéaste consiste moins à retrouver qu’à créer, de toutes pièces, ces relations arbitraires entre des images et des mots, entre ces paysages et ces récits. Le cinéma est la décision de les assembler en tel ordre.

Une histoire très banale.

Je me suis mis au travail. Au travail de mémoire. Je pourrais presque dire au devoir de mémoire. Se souvenir, essayer de se rappeler ce qui s’était passé en tel lieu, quand et comment, savoir si tel épisode précédait tel autre et selon quelle importance. Mettre à jour des couches et les hiérarchiser.

Pour mener à bien cet effort de mémoire – sans l’aide d’un psychanalyste qui m’aurait allongé ou d’un policier qui m’aurait menacé -, je me suis rendu sur les lieux. J’ai erré dans les rues où j’avais vécu. J’ai attendu des heures devant les immeubles où d’autres menaient désormais une vie différente de la mienne. Je me postais sous les fenêtres, je laissais filer mon esprit pour retrouver mes souvenirs.

J’attendais, mais il ne se passait rien. La mémoire me faisait défaut. Soit que la rue en question me soit devenue indifférente parce que je l’avais parcourue tant de fois depuis cette époque. Soit que la façade observée ne provoque plus en moi la moindre émotion ni le moindre souvenir. J’étais devenu, d’une certaine manière, étranger à mon passé. Et bien sûr cela n’arrangeait pas mon affaire.

J’ai persévéré, retournant à différents moments sur les mêmes lieux, espérant que la nuit ferait renaître quelques fantômes, ou que l’aube serait propice aux apparitions. Mais décidément, rien ne venait. J’en ai alors tiré une conclusion radicale. J’ai décidé que, pour une fois, je ne m’occuperais plus de la mémoire, mais plutôt de son manque, de sa disparition. Je me suis dit que le projet serait plus intéressant s’il racontait comment ne pas se souvenir. Comment le monde qui nous est familier peut devenir indifférent, dépourvu d’attrait, sans relief, informe. J’ai eu l’idée d’un film sur le banal. Ce terme de banal, je ne l’entendais pas au sens courant, l’anecdotique ou le déjà-connu, mais dans sa forme la plus extrême : un manque absolu d’intérêt, un désinvestissement total, l’impossibilité de porter un quelconque affect sur les choses. Je prévoyais de mettre en scène le banal comme une coupure totale et définitive avec le monde.

J’imaginais déjà quelques principes de mon dispositif. Je filmerais les lieux de telle sorte qu’ils manifestent leur indifférenciation. Qu’aucun d’eux ne puisse décider le spectateur à l’aimer plus qu’un autre. Je tournerais des images difficiles à déchiffrer, des fragments de décor et des plans formels d’où serait chassée toute émotion. Le montage favoriserait les répétitions, les parcours en boucle, afin qu’une usure se produise tôt ou tard. Le récit accentuerait la mise à distance. Il décrirait sans état d’âme des lieux indéfinis, il réduirait le discours amoureux à quelque dimension quantifiable et le compte-rendu serait glacial. Mon projet consistait à promouvoir une histoire que je ne pouvais pas raconter. C’était le récit, mort-né, de ma propre existence.

Cela ne s’est pas fait. J’ai retrouvé la mémoire. À force de fréquenter les lieux, il m’est bientôt revenu le souvenir de ma vie passée. Ou plutôt, j’ai trouvé comment faire pour reconstituer ce passé. J’ai mis en marche une procédure pour fabriquer le souvenir. Le film pouvait commencer, le film-souvenir qui allait me raconter ma vie.

J’étais quand même un peu déçu. Mon projet sur le banal m’avait paru très prometteur. Et, d’une certaine manière, il était peut-être plus moderne qu’un nième film sur la mémoire. En poursuivant ma démarche ancienne, je renonçais à explorer ce dispositif original.

Heureusement, tout ne s’est pas perdu. J’en ai tiré un enseignement. J’ai mieux compris comment le vide mène au plein.

Le vide et le plein.

“Une Jeunesse amoureuse” montre les rues et les immeubles où j’ai vécu. Tel spectateur a pu éventuellement vivre dans la même rue, tel autre dans le même immeuble, mais je suis le seul à avoir fait tout le parcours. Mes images montrent donc des lieux très anonymes.

Filmer l’intérieur des appartements aurait permis d’incarner le récit, de donner à chaque épisode une matière, une couleur ambiante, une intimité particulière. Mais cela n’arrive pas dans le film. La caméra reste toujours à l’extérieur, devant la fenêtre. Elle s’approche, mais se refuse à entrer. Elle laisse juste deviner. Un tel dispositif n’est pas sans difficulté : il faut donner l’envie au spectateur d’un lieu dont on lui montre très peu. Il faut le tenter, créer une attirance qui le mette en émoi. Mais c’est à lui de faire ensuite aboutir le processus. De s’approprier l’immeuble filmé, comme s’il l’avait lui-même habité. De faire sienne la façade, comme s’il connaissait la chambre qu’on devine derrière les carreaux.

En somme, il s’agit de fabriquer un vide pour que le spectateur puisse le remplir. Non pas un vide absolu, à la manière du banal sur lequel rien n’aurait prise. Mais un vide à demi, une moitié qui appelle son complément. C’est comme dans un relais, un passage à témoin. Le cinéaste s’adresse aux spectateurs : « Je vous présente un lieu indéterminé. J’y suis très attaché, c’est pourquoi je vous le montre selon mon point de vue, à ma façon. Mais vous pouvez le reprendre à la vôtre, inscrire cette image dans votre histoire passée ou présente. Cette rue filmée n’est peut-être pas très différente de celles où vous avez vécu. Cet appartement au numéro 32 vous rappellera sans doute celui que vous occupiez au numéro 95. Cette fenêtre du second étage ne vous est pas si étrangère… »

On se trouve là dans une sorte de partage de souvenir. Paris est un bien collectif qui appartient aux spectateurs comme au cinéaste. Et c’est ce bien dont le film veut assurer la répartition. Une place devient possible pour chacun. Un espace lui est destiné, une responsabilité lui est donnée. Chacun peut prendre en charge le film, qui devient son propre film. Et dans la salle, il y a autant de films que de regards. A partir du vide projeté, deux cents formules différentes se construisent pour aller vers le plein. Et chaque formule est un spectateur.

La question du vide et du plein, posée ici à propos d’un filmage de façades, nous entraînerait vite vers un débat plus large. On verrait comment le moins est toujours disposé à fabriquer le plus : le manque est moteur du désir, le hors-champ est une incitation à voir, l’absence suscite l’empressement à trouver. Et à la rencontre de tous ces termes se trouve l’imaginaire. C’est lui qui nous engage à aller de l’avant, à suppléer à ce qui fait défaut, à induire ce qui est absent. L’imaginaire est au cinéma ce que le cerveau est à l’œil. Son intelligence.

Dans “Une Jeunesse amoureuse“, j’ai retrouvé ce mouvement qui va du moins au plus. Je l’ai expérimenté à travers la relation entre l’invisible et le visible. Filmer une façade opaque, pour figurer ce qui existe derrière, revient à montrer l’invisible. C’est représenter ce qui ne se laisse pas voir, mettre un obstacle à ce qu’on veut découvrir. C’est installer l’œil en suspension, dans le doute et le rêve.

J’ai tenté sur Paris cette mise en scène de l’invisible et du visible, et c’est peut-être ce que je cherche depuis quinze ans, dans ce film et dans les précédents. Ils sont à la fois documentaires et romanesques. Ils s’appliquent au réel entendu comme possible. Ils sont plein de spectres vivants.

Ma Jeunesse amoureuse fait partie de ce cinéma fantomatique, où les êtres se mélangent et les temps se confondent.

………………………………………………………..

[1] “Une Jeunesse amoureuse”, 105’, 2012. Films du Tamarin, Ere Production, Atopic, Ina. Sorti en salles en 2013.

[2] “Trois Soldats allemands”, 80’, 2001. Gloria Films, Ina. Diffusé sur Arte, éditions DVD Docnet.

[3] “La Quatrième génération”, 75’, 1996. Gloria Films, Ina. Diffusé sur Arte, éditions DVD Docnet.

[4] “L’Homme qui écoute”, 90’, 1998. Gloria Films, Ina. Diffusé sur Arte, éditions DVD Magnolias.

[5] “Bienvenue à Bataville” , 90’, 2007. Unlimited, Films Hatari, Ina. Sorti en salles en 2007.

[6] “L’Affaire Valérie”, 75’, 2004. Archipel 33, Ina. Diffusé sur Arte, éditions DVD Docnet.

Le film vu par…

Le film vu par... Dominique Cabrera, cinéaste.

Entre ces deux dates, dans le Paris des années 70, François raconte une jeunesse amoureuse et c’est d’abord la musique de cette jeunesse qu’on écoute. J’entends Jeanne Moreau dans Jules et Jim. « On s’est connus, on s’est reconnus, On s’est perdus de vue, on s’est r’perdus d’vue, On s’est retrouvés, on s’est réchauffés, Puis on s’est séparés. Chacun pour soi est reparti, Dans l’tourbillon de la vie. »

Ils sont toujours là aujourd’hui les lieux qui ont vu passer le tourbillon de la vie de François. Alors il les filme. Il filme des rues, des squares, des fenêtres, des immeubles, des ponts, des rues, des quais, des parcs. « On avait trouvé un petit logement à louer, rue de Vaugirard, rien que pour nous deux. »

Paris devient la carte des adresses de l’amour, la carte du tendre des paris de la jeunesse et il nous semble voir passer François la main dans la main d’une jeune fille aux genoux d’agneau fragile. Ils descendent la rue vers la chambre de la première fois. Les filles ne prenaient pas la pilule. « C’est là que nous faisons l’amour, il y a la chambre, le lit, pas le mode d’emploi. On a dix-huit ans… »

Ils sont toujours là les lieux qui ont vu passer François et ses amours. Il les regarde en face. C’est le temps qu’il regarde, le temps qu’il fait et celui qui passe. La lumière change, quelqu’un traverse. C’est la nuit, des voitures tous phares allumés foncent. C’est le matin, à la sortie du lycée, des ados, la vie est là, douce et violente, indifférente à celui qui se souvient. « Une fille, un garçon qui marchent dans la ville, qui s’embrassent dans un escalier sombre. » Il est toujours là l’escalier et la ville. Ils restent les lieux, elles restent les lettres qu’elles lui ont écrites, elles restent les photos qu’il a prises, qu’elles ont prises, elles restent les images tremblées des films de vacances. Ils restent et nous passons. « Et tôt serons étendus sous la lame Et des amours desquelles nous parlons Quand serons morts n’en sera plus nouvelle Pour ce aimez-moi cependant qu’êtes belle. »

Je me demande souvent ce qui nous pousse nous la modeste cohorte des filmeurs autobiographes à faire des films avec la chair de notre chair, avec la chair de ceux que nous aimons au risque de mal faire, au risque de faire mal. Risque terrible et qu’on ne se pardonne jamais. En regardant, en écoutant le film de François, la réponse éclate à chaque plan. Notre vie est un roman dont les lettres s’effacent aussitôt que la lumière le touche. Alors vite, nous risquons le coup de dessiner quelque chose du bout des doigts avec la poussière irisée, avec la merde qui s’y est prise… Que faire d’autre ?

Alors François filme les lieux, les rues, les adresses de ses amours… « Enfin nous habitons ensemble. La cohabitation est très joyeuse, deux sœurs avec leurs amoureux incognito, c’est vraiment la belle vie. » La belle vie comme elle est belle dans la voix de François. Il tache de se souvenir avec précision de ce qui s’est passé, de comment cela s’est passé et il le raconte de sa voix pleine de charme. Sa voix pleine de charme. Elle en a du charme la voix de François, un charme indéniable qui nous entraîne en musique à travers les années, les visages, les corps. Je songe au mot charme, le charme, la séduction, le charme, l’arbre dur et blanc des bords d’étang, le ch du chuchotement du charme, l’arme du charme, il y a aussi le charme, l’envoûtement. « Sa voix qui sitôt m’envoûta… » L’envoûtement il en est beaucoup question dans “Une jeunesse amoureuse”. L’envoûtement d’une silhouette aperçue, l’envoûtement d’une étreinte répétée, l’envoûtement d’un lien qu’on ne peut défaire, l’envoûtement de ce qui revient. “La Treizième revient… C’est encor la première”.

En écoutant la voix de François raconter une jeunesse amoureuse, je pensais à ce que l’on cherche, à ce que l’on fuit dans la répétition des amours, le sens et le non-sens de la répétition, les sens et le non-sens des répétitions et des variations, ce que l’on ne peut changer jusqu’au jour où l’on s’y brise. Quand la charogne apparaît dans le corps de l’amour, le réel brise le charme. Alors peut-être peut-on commencer de vivre et de faire… « Rappelez-vous l’objet que nous vîmes, mon âme, Ce beau matin d’été si doux : Au détour d’un sentier une charogne infâme Sur un lit semé de cailloux.” Faire un film c’est faire une expérience, avec le temps et l’espace, les images et les sons. Rompre les charmes, c’est lutter avec l’ange, tenter de sortir du labyrinthe des miroirs, parvenir à reconnaître qu’il y a un autre et du réel… C’est à cela je crois que s’attelle le film, ce cela je crois qui fait qu’il travaille longtemps en nous. Tenter d’y voir clair, en orchestrant des images, des sons, la vie erratique et tenter de faire œuvre de cette expérience intime, un spectacle. Ce n’est pas le moins troublant de ce film que l’auteur en soit aussi le personnage principal, la construction, le leurre véridique. C’est peut-être ce dédoublement que nous cherchons quand nous nous lançons dans l’entreprise autobiographique. Moi et l’autre construire le film, moi et tous les autres que je suis, s’accepter double, multiple, composer du sens et du non-sens avec le non-sens et avec le sens. Heureusement qu’il y a les sens, la sensualité, la certitude de l’instant, l’évidence plaisir qui donne parfois le la à notre musique sans queue ni tête.

Dans cet effort de dédoublement, d’éclatement contrôlé, le spectateur devient le tiers qui nous protège, l’ami à qui l’on prête l’écoute bienveillante, celui qui saurait qu’il y a quelque part un fil d’Ariane, d’ailleurs il travaille à le trouver, celui qui saurait qu’on peut échapper au Minotaure. Et nous spectateurs, à regarder l’exercice, nous éprouvons de la confiance, du plaisir, de la peur, du soulagement… Alors, c’est possible ! Il y est parvenu. Il a marché sur un fil au-dessus de sa vie, de ses défaites, de ses éblouissements, il a marché sur le fil là-haut, il a eu le vertige, il aurait pu tomber, il est tombé, il s’est rattrapé, il a peut-être fait tomber quelqu’un, sans le vouloir, elle est tombée sur le bitume. Nous savons bien que nous aussi nous avons peut-être sans le vouloir, sans le savoir, fait tomber, laisser tomber quelqu’un. Une vie que nous avons croisée s’est abîmée faute d’un regard, d’un appel, d’un mot. Nous n’avons peut-être pas eu le courage de regarder le gouffre aussi longtemps que François, nous n’avons peut-être pas eu le courage d’y plonger pour rapporter du nouveau.

Jamais je n’ai entendu un homme raconter ainsi comment il a aimé celle-ci, rencontré celle-là, cru, menti, perdu, retrouvé. Jamais ? Pas tout à fait. J’ai déjà entendu un homme me raconter cela. C’était dans l’intimité et la confiance d’un nouvel amour. Il racontait, je racontais les autres avec tendresse peut-être parce que toutes ces amours semblaient conduire à notre bonheur naissant. C’est un autre cadeau que François nous fait de nous croire, nous spectateurs, capables d’écouter une voix qui parle à une oreille aimée.

Et dans le noir de la salle nos souvenirs, nos images intimes s’associent aux siennes… Nous y sommes dans le film. Le sait-il quand il passe au tu ? C’est d’elle, c’est d’elles qu’il parle et soudain il dit tu… N’est-ce pas à nous aussi qu’il dit tu ? Nous sommes celles qu’il a aimées, nous sommes lui qui les a aimées, nous sommes elles qui l’ont aimé, peut-être parce que nous ne les voyons pas tout à fait… Filmées de biais… Une photo tremblée, un geste dérobée, un profil flou, une poignée de cheveux, deux yeux de ciel. Elles ne seront pas épinglées nues sur le mur, exposées à la curée. Elle, elles, tu, chacune est singulière, aucune n’est éclairée de la lumière crue qui nous la ferait reconnaître dans la rue. C’est toi, tu te reconnaîtras peut-être, singulière et anonyme, protégée, projetée. Car ces elles, ces tu, ce sont d’abord celles qu’il a projetées…

« Je la vois passer devant moi et je me dis que c’est la femme dont j’ai toujours rêvé… le coup de foudre est réciproque, ce soir-là, je décide de changer ma vie… je brise tout pour disparaître dans la nature avec une inconnue. »

Pourquoi fait-il cela ? Il n’y a pas de pourquoi. Il y a seulement des comment. Que cherche-t-il ainsi ? Qui cherche-t-il ainsi qu’il rencontre par instants et qui s’efface quand le charme s’évapore ? C’est lui, c’est nous, et ce n’est pas le moindre charme de ce film de chercher un sens (giratoire) aux coups de barre de nos désirs. C’est ainsi que nous sommes nous-mêmes balottés, transportés par l’évidence du désir. C’est ainsi que nous renversons nous aussi la table pour nous jeter dans des bras inconnus… Dans la rue d’à côté, il y a peut-être l’adresse de l’amour de demain, on embrassera le nouvel amour sur le banc où le souvenir de l’ancien se tient encore. C’est ainsi, nous le savons bien quand nous marchons dans Paris. C’est là qu’on s’est embrassés, l’année suivante j’ai loué cet appartement sous les toits et qu’est-ce qu’on s’est déchirés et au bout de la rue s’ouvrira la porte d’une autre vie, d’un autre je. Paris est un roman. Encore, encore, encore. Encore aimer, encore souffrir, encore mourir.

N’est-ce pas cela que nous cherchons dans le nouvel amour ? Un nouveau roman, une promesse, un regard, un climat, des mots pour tenter devenir enfin un des autres que nous sommes. Ce film, c’est peut-être aussi cela, un regard, des mots pour qu’advienne un autre François. Il est beau d’être capable de se tenir dans sa vie toute crue. Il est beau François dans son film, dans sa fragilité et dans sa force. Car bien sûr, c’est lui que nous voyons, qui se peint, qui cherche et qui change au fil des photos prises à côté de ses amoureuses, de ses amantes, de ses aimées, de ses disparues. « Déjà ! » comme chante Jean Champion dans Muriel d’Alain Resnais.

S’il y a des chansons dans ma tête ce soir, c’est que le film de François chante. Il a l’ambition de la grande forme rhizomatique du roman moderne et la modestie de la chanson qui s’entête « à la pointe d’un sein, au secours de ma main, dans ta bouche inventée au-delà de l’intime… » Que c’est amusant et que c’est triste et que c’est bon de se souvenir de celui « pour qui l’on eût vendu son âme pour quelques sous… devant quoi l’on s’traînait comme traînent les chiens… avec le temps, va, tout va bien ».

Dominique Cabrera est cinéaste. Elle a notamment réalisé « Corniche Kennedy », « Folle embellie », « Le lait de la tendresse humaine », « L’autre côté de la mer », « Demain et encore demain »…

Ce texte et paru sur le site de Kritikat.

Le film vu par... Jean-Pierre Thorn, cinéaste.

François Caillat – avec une sincérité et une pudeur qui forcent le respect – explore l’homme, qu’il fut et qu’il est devenu, à travers le souvenir des premières femmes qui l’ont construit et le constituent.

Film bouleversant d’un homme qui revisite son passé, essaye de comprendre, tente de faire revivre chacune des amoureuses qui peuplent sa vie et qui, ici, n’ont pas de prénom : de la lycéenne maladroite du square d’Alboni, à l’Egyptienne philosophe de la rue des Gâtines, à la dissidente chilienne lumineuse de Nogent-sur-Marne, à la sauvageonne jamais apprivoisée de la rue Basfroi, à la comédienne, ivre d’absolu, de la rue des Rosiers…

Une ode à Paris, ses labyrinthes, ses recoins, ses jardins publics, ses angles perdus, ses portes cochères, ses chambrettes mansardées, ses quais de Seine, ses squares délicieux.

Toute une géographie amoureuse se déroule sous nos yeux ensorcelés : « Un jour tout disparaît et il reste seulement les lieux pour s’en souvenir » : cage d’escalier sombre des premiers émois au métro Passy, angle fascinant de l’appartement studieux derrière Gambetta, volets des amours cloîtrés sous la canicule du HLM de Nogent, rideaux diaphanes de l’ancienne fonderie devenue squat, doux bruissements d’une bâche rue des Rosiers ou tag hiéroglyphe mystérieux au coin de l’immeuble…

Déambulation lancinante et musicale, entrelaçant bribes d’architectures, déplacements en métro aériens, fragments de photos jaunies, mots d’amour, dessins tendres, télégramme froid, bouts de films amateurs «super 8» et extraits des premiers films de jeunesse.

Tout se devine, rien ne se voit : étonnante mosaïque – puzzle amoureux – pour questionner le passé, travailler sur soi, s’interroger sur le pourquoi de cette tension, de cette soif de dépassement, de cet effort désespéré où réside sans doute « l’héroïsme de l’amour » ?

Et finalement – au-delà cette histoire intime et singulière – celle d’une génération qui avait 17 ans en 68.

Ce qui m’a toujours bouleversé au cinéma c’est l’art de capter des éclats de vie fugitive qui ne se reproduiront jamais plus, cet art de saisir l’éternité d’un instant face à l’avancée inexorable de la mort.

À travers l’innocence des objets et des espaces, refaire vivre, intactes, les traces de l’émerveillement d’une rencontre puis de sa disparition. Pour tenter de ne pas oublier !

« … Alors, ô ma beauté, dites à la vermine

Qui vous mangera de baisers

Que j’ai gardé la forme et l’essence divine

De mes amours décomposés ! »

(“Les fleurs du Mal”, Charles Baudelaire)

Jean-Pierre Thorn est cinéaste. Il a notamment réalisé « 93 : la Belle Rebelle », « On n’est pas des marques de vélo », « Faire kiffer les anges », « Le dos au mur », « Oser lutter, oser vaincre », « Flins 1968 »..

Le film vu par... Corinne Bopp, programmatrice.

Un cinéma du réel, certes, mais hors de ses sentiers habituels, ouvert à tous les possibles « littéraires » d’un récit. Ne s’interdisant par conséquent rien ou presque : éléments historiques sciemment transformés ou occultés, paroles des protagonistes violemment coupées, redonnées aux morts, audacieuses mises en relation d’éléments visuels et sonores… Ces transgressions, aujourd’hui bienvenues, il m’a fallu pratiquer un exercice de mise à distance d’une doxa documentaire bien intégrée, pour réussir à les apprécier. J’y suis parvenue. Cependant dans ses films précédents, du romanesque, j’en avais surtout perçu les ébauches, la promesse… jusqu’à la découverte d’Une jeunesse amoureuse.

Cette qualité romanesque est ici celle d’une cinématographie de l’entrelacement, d’une composition, musicale et sensible, dont le rendu « rêveur » et doux résulte de l’achèvement d’un travail titanesque, d’une précision diabolique.

Le récit est digne d’un roman lyrique, tant par sa qualité d’écriture, déliée et subtile, que par sa richesse en péripéties, personnages et rebondissements, départs précipités à l’autre bout du monde, déménagements, ruptures et conquêtes.

Les femmes qui le peuplent n’ont pas de prénom, elles sont l’Egyptienne à l’intelligence aigüe, la comédienne hyper-sensible, la dissidente chilienne lumineuse et maternelle… Figures à la fois incarnées et métaphoriques. Les quelques rimes, exactement orchestrées, qui le parsèment, nous maintiennent constamment en haleine alors que la téléologie de l’histoire atténue la violence de sa conclusion.

Les images portent de la même façon à la fois l’intensité du présent et les traces des vies disparues. Le désir de « faire des images », chez François Caillat, me semble toujours second par rapport à celui de créer des images « lisibles », intelligibles. Celles d’aujourd’hui, dans Une jeunesse amoureuse, évoquent avec beaucoup de justesse une idée, un souvenir, une passion : fenêtres/paupières closes sur les jours et les nuits d’amour, balcon qui ceint l’espace studieux de deux bureaux accolés, escalier des premiers émois… Ces espaces souvent vides de présence humaine, heurtent d’autres plans, palpitant de vie : ce sont les gestes tendres d’amoureux des bords de Seine, de lycéens ou d’étudiants… Comme pour attester que le cinéma, art spectral, peut également rendre justice à la vie, plante opiniâtre, triomphant de tous les oublis.

A ces images se mêlent les photographies en noir et blanc de l’auteur et de ses amoureuses : la vision s’ajuste et s’immobilise à peine, comme un regard qui scruterait sans cesse la surface d’un visage pour y déceler les pensées et les désirs les plus secrets. Ces images fixes y gagne une mobilité proprement sensorielle.

Le présent de l’énonciation et du son d’ambiance est un temps hanté par un passé évoqué et convoqué, par les mots, les musiques, les photographies et les images en Super 8. Le récit se déroule, chronologiquement, depuis la première rencontre amoureuse mais ne se prive pas de fracturer son rythme ou son déroulement en passant, au moins à trois reprises, de l’autre côté du miroir. Ce sont la mère de l’auteur, les nouveaux habitants des lieux du souvenir, brusques effractions du contemporain dans une narration dont l’élan se brise, au final, sur le récif d’une disparition.

Les femmes qu’a aimé François Caillat sont des femmes de chair et de mots. Ces femmes parlent et écrivent et, de la liberté de leurs lettres, de l’intensité de leurs étreintes, il est indécidable de savoir ce qui l’emporte. Car François Caillat est un amoureux polymorphe: l’amour, l’aventure et le langage sont ses muses, ses buts incessamment poursuivis et embrassés, désirs qui s’intervertissent, comme des vagues. De cette alternance également, la forme romanesque est-elle peut-être l’écrin formel le plus approprié.

De l’énorme travail que n’ont pu manquer d’exiger de lui sa réussite à l’Ecole normale et son agrégation en philosophie, rien n’est dit ou si peu, et ce n’est pas la moindre des pudeurs de ce récit généreux. Il n’en demeure pas moins qu’un attachement passionné pour les textes imprègne tout le récit. Ainsi François Caillat explore-t-il l’homme qu’il fut et est devenu en cherchant en lui les traces laissées par les premières femmes de sa vie, en mettant en œuvre tout ce qui le constitue le plus intimement, profondément.

De cette vibrante plongée dans la psyché masculine j’ai le sentiment, rare, que ni lui ni nous n’en sortons complètement indemnes.

Corinne Bopp est programmatrice.

Elle dirige les “Rencontres du Cinéma Documentaire”, organisées annuellement par Périphérie au cinéma le Méliès de Montreuil. Elle participe également à la sélection de nombreux festivals de cinéma documentaire, dont Cinéma du Réel (Paris).

Le film vu par... Guy Baudon, critique.

son identité est une identité narrative. »

Paul Ricoeur

J’ai toujours détesté l’idée d’arriver en retard au cinéma. Manquer le début d’un film m’a toujours été insupportable. J’aime me préparer à voir un film. J’aime aussi y aller seul, éprouvant le besoin d’être loyal envers moi-même, de le recevoir.

Mais ici, avant d’entrer dans la salle, c’est le titre même du film qui me questionne : une jeunesse Amoureuse. L’article est indéfini. Une, parmi d’autres. Par ailleurs ce titre est accompagné du mot Récit que le Robert définit ainsi « Relation orale ou écrite (de faits vrais ou imaginaires) ». Enfin, c’est bien « un film de… » ! Je résume : nous allons voir un film de François Caillat qui va puiser dans des faits vrais ou imaginaires les éléments d’un récit sur sa vie amoureuse, au temps de sa jeunesse, sachant que chaque spectateur peut être renvoyé à sa propre histoire amoureuse.

Extraordinaire ambivalence de cette annonce qui est celle du film. Est-ce vrai ? Oui : on voit des photos, des extraits de lettres, des lieux ; le narrateur relate des faits, des gestes dont il se souvient. Est-ce imaginaire ? Sans doute, car il s’agit d’évènements qui se sont déroulés trente ans plus tôt, de revenir sur ses pas, sur les lieux où se sont déroulés ces histoires qu’il nous conte, de les revivre, au prix d’un effort sur soi-même, parfois d’une grande souffrance. Est-ce un documentaire, une auto-fiction, une fiction ? Ces catégories volent en éclat.

La force et la beauté du film est de nous faire voyager entre réel et imaginaire, entre passé et présent, entre noir et blanc et couleurs, entre images floues et nettes, entre caméra tremblante et plans fixes, entre nuit et jour, entre soleil et pluie, jardins et rues, musiques et bruits, entre visages et lettres, entre Paris, les Etats Unis, l’Amérique du sud, la Tchécoslovaquie, entre la voix du narrateur qui accompagne tout le film et les plans qui illustrent ou font un pas de côté.

Du coup, le spectateur n’est pas dans la sidération. Il est convié à un voyage, qui le fait pénétrer dans la vie même du cinéaste mais sans qu’il en soit prisonnier. Nous invitant à lever le voile sur la vie amoureuse du narrateur, le cinéaste nous fait revisiter la nôtre. Ses souvenirs, ses sentiments, ses émotions sont les nôtres. Ce film est une invitation au voyage dans chacune de nos histoires. Parce que « une jeunesse Amoureuse » est une «rêverie » qui « à la différence du rêve ne se raconte pas. Pour la communiquer, il faut l’écrire, l’écrire avec émotion, avec goût, en la revivant d’autant mieux qu’on la récrit… Que d’amants qui rentrés des plus tendres rendez-vous ouvrent l’écritoire ! » note Bachelard (1) Le film est cet écritoire, quarante ans plus tard.

Allons dans le détail.

Première séquence du film : on est dans le métro aérien et on voit défiler des images d’immeubles et de rues filmées en super 8. Cà bouge et c’est flou. Impressions et surimpressions. Apparaît le titre du film. Le film redémarre avec un long plan large sous le métro aérien, du côté de la station Passy, cadré, fixe et vide de toute présence humaine, le même qui bouclera le film. L’architecture du film est posée, entre images d’un réel définitivement passé (photos, correspondances…) et d’un présent sur lequel le cinéaste s’appuie pour se souvenir (rues, immeubles, fenêtres…).

Le narrateur prend la parole et commence son récit. Une voix qui dit « je », un « je » qui prend le spectateur à témoin. Elle nous raconte une histoire très intime, sa première rencontre amoureuse. On se dit : mais en quoi çà me concerne, moi spectateur ? Nulle envie d’être voyeur. Peur d’être bloqué dans une relation duelle. Comment le cinéaste va-t-il éviter le piège de la complaisance, du narcissisme, de l’exhibitionnisme, de la justification ?

La voix du narrateur qui nous guide est celle du cinéaste, au timbre agréable, assez monocorde, qui s’applique à relater les faits, sans aucun souci de convaincre ou d’impressionner le spectateur. C’est une voix sans pouvoir, un « je » qui n’est pas un moi égocentrique mais le sujet d’une histoire qu’il subit autant qu’il la dirige dans et par le film. Car on sent bien que ce retour sur le passé est douloureux, qu’il y eut un amour inconditionnel et sincère pour chacune de ces femmes qui le hantent et qui ne sauraient être additionnées, même si le cinéaste les convoque successivement parce qu’il en va de la chronologie de son histoire. Chacune fut unique, irremplaçable, vivante pour le narrateur cinéaste qui les fait revivre avec ce film. Et l’on sent bien que le film est une superbe et déchirante lettre d’amour adressée à chacune.

Les images. Elles sont liées au passé. En particulier les photos des femmes aimées, les lettres reçues qui révèlent l’intime de la relation au milieu des années 70, époque où la liberté était un maître mot et en particulier la liberté sexuelle. Ces images du passé sont filmées aujourd’hui à l’aide d’une caméra amateur super 8, qui bouge, tente de cadrer, de décadrer, privilégiant des mots de la correspondance, les parties d’un visage… On voit et on ne voit pas, on entend des mots, des phrases dont il nous appartient d’en saisir le sens. Comme si le cinéaste abordait ces traces du passé avec appréhension, sincérité, nécessité douloureuse. Au risque de s’y perdre ou de s’y complaire. Risque déjoué. Il me semble que les plans fixes et longs, parfaitement nets et cadrés, des rues, des immeubles, de leur numéro, des fenêtres d’appartements où se sont déroulées chacune de ces rencontres, lui servent de tremplin pour mieux rêver ce passé. Ces plans ont dû être pensés, pré-vus dès l’origine du film. « Le décor n’a pas changé, dit le narrateur, mais c’est si loin… » Qui n’a jamais fait un détour dans une rue pour revoir l’immeuble et les fenêtres derrières lesquelles se sont jouées, nouées nos existences ?

Une jeunesse amoureuse est un film d’une grande rigueur de construction. D’un sujet éminemment personnel et intime, François Caillat en fait une œuvre qui nous touche, nous émeut et nous invite à visiter notre propre histoire.

(1) Georges Bachelard, in « La poétique de la rêverie » PUF 1960 p. 7

Guy Baudon est critique et cinéaste. Son texte est paru sur Médiapart.

Contacts et liens : production, diffusion, distribution

Supports disponibles à la programmation :

DCP, Beta num, DVD

Distribution, diffusion du film :

Tempo Films

Location du film pour séances collectives (secteur culturel) :

Contact : tempofilmsprod@gmail.com

Edition DVD

Doc Net Films Editions

http://www.docnet.fr

DVD pour usage privé :

Contact : tempofilmsprod@gmail.com

Ou vente en ligne sur le site de Doc Net Films Editions :

http://www.docnet.fr

DVD, vente en librairie : Paris, Librairie Potemkine

www.potemkine.fr

Médiathèques et bibliothèques, vente ou location: ADAV

Diffusion à l’international (secteur culturel) : Institut Français

Langues disponibles : français, anglais, espagnol

http://www.institutfrancais.com/fr/une-jeunesse-amoureuse-0

Dans la presse

Le Monde

Le véritable héros d’“Une jeunesse amoureuse”, c’est le temps, tel qu’il s’inscrit dans l’air, sur les façades, les parcs et le bitume parisiens, toujours changeants, toujours les mêmes. (…) Tant de rêve, tant de passion, tant de brûlure, tant de désir, tant de folie partagés avant que le temps ne fasse son oeuvre et n’éreinte notre jeunesse (…) Il y a dans ce film si subtil et délicat quelque chose de puissant dans la manière dont il fait ressentir au spectateur cet inexorable écoulement, cette sensation de se retrouver un jour avec du sable entre les mains et des souvenirs à ne plus savoir qu’en faire. S’il est une blessure dont l’art français, de Chateaubriand à Proust, sait chanter l’élégie, c’est bien celle-ci. Tout le travail cinématographique de François Caillat (depuis ”La Quatrième génération” en 1997 jusqu’à “Bienvenue à Bataville” en 2007) témoigne qu’il ne démérite pas de ce somptueux héritage (…) Immense beauté de ce film aux procédés pourtant simples de rendre sensible le deuil d’une jeunesse et d’une époque qui se sont rêvées affranchies de tout.

(Jacques Mandelbaum, Le Monde, 3.4.2013)

L’Humanité

Cette géographie amoureuse est le meilleur atout du film, qui dessine une carte du tendre à travers la capitale. (…) Vertigineux voyage dans le temps et l’amour.

(Vincent Ostria, L’Humanité, 3.4.2013)

Télérama

François Caillat signe un beau film élégiaque, traversé des fragments d’un passé placé sous le signe de la passion. Une autobiographie poétique où vibre l’universalité des sentiments (…) C’est tout le talent de François Caillat que de faire résonner dans ce récit autobiographique l’écho d’autres vies que la sienne.

(Mathilde Blottière, Télérama, 3.4.2013)

Le Figaro

Une romance du bien-aimer (…) Jamais on n’avait filmé ces détails architecturaux avec un si merveilleux pouvoir de suggestion, comme un trait, un geste d’un être cher. La ville se confond avec la femme, ce récit est un poème, cette balade une ballade (…) François Caillat fait raconter ses souvenirs par les fenêtres, les rues et les jardins de Paris. Il appelle son film récit, mais c’est un poème, divagation douce de la mémoire (…) Une romance du bien-aimer.

(Marie-Noëlle Tranchant, Le Figaro, 3.4.2013)

Le Canard Enchaîné

Cela pourrait être fade, c’est malin, profond et embarrassant. Car chaque spectateur, confronté à cette histoire singulière, se projette son petit film amoureux à lui.

(Frédéric Pagès, Le Canard Enchaîné, 3.4.2013)

L’Est Républicain

Avec son nouveau film-récit, le réalisateur François Caillat, né à Villerupt, offre une bouleversante plongée en intime (…)

Envoûtant. Il y a de la magie dans le nouveau film de François Caillat. Celle d’emmener loin dans l’émotion, très loin. Sans pourtant qu’aucun personnage ne se dessine autrement qu’en mots. Des mots dits par le réalisateur lui-même, dont le grain de voix a le charme du sentiment amoureux. Et dont le talent pour évoquer ses propres amours de 17 à 33 ans, dans le Paris des années 70, donne une splendide dimension imaginaire à des faits réels. Permettant à tous, jeunes et moins jeunes, d’être bouleversés… par leur mémoire personnelle (…)

Filmer des façades, des fenêtres, des trottoirs d’aujourd’hui… pour raconter une jeunesse amoureuse dans la capitale d’après mai 68. Tricoter musiques d’époque et rumeurs de la ville, photos floues et fragments de correspondance amoureuse. Saupoudrer d’images piquetées, filmées en super-8. Superposer le temps. Avec la volonté d’« offrir un écrin à chacun pour lui permettre de revivre sa propre jeunesse amoureuse. » Pari osé. Pari gagné (…)

Éternel nomade dans la capitale, François Caillat n’a jamais cessé de déménager. Ni d’aimer. Ni de faire du cinéma depuis qu’il a tourné son premier court-métrage à 26 ans. L’ancien écolier d’Audun-le-Tiche (57), fils d’un ingénieur des mines installé à Villerupt jusqu’à ses 10 ans, aurait pu rester professeur agrégé de philosophie toute sa vie. Mais son truc à lui, c’est la valeur sensible des lieux. Alors il fait des films avec les histoires que les endroits lui racontent. « Ce qui m’intéresse n’est pas de retrouver les choses mais de mettre en scène les manques. » En 1997, le réalisateur mesure à quel point les lieux l’inspirent avec « La Quatrième Génération », son premier long-métrage documentaire sur l’histoire de sa famille lorraine. En 2001, les paysages lorrains sont les héros de « Trois Soldats allemands », film inspiré par les tombes dénichées dans le jardin de sa grand-mère. « Bienvenue à Bataville » sort au cinéma en 2008. François Caillat devient l’un des maîtres de l’École Française du Documentaire.

(Valérie SUSSET, L’Est Républicain, 10.04.13)

English / Español / Italiano

Of Youth and Love: